本学科「映像文化設計ゼミ」では、在籍する学生それぞれの卒業論文や研究のほかに、2020年度は「アート・アニメーション」「アート・ドキュメンタリー」をテーマに、上映会(金曜シネマテーク)の企画や実施、作品レビューの執筆をしています。

前期にゼミ生に提出してもらったレビューのなかから、特に優秀な文章だと考えられるもの3本をここに掲載します。みなさまにもぜひご一読いただき、映画館、ブルーレイ/DVD、ネットの動画配信などで作品をご覧いただければ、体にこたえる残暑も過ごしやすくなるかと思います。(教員:金子)

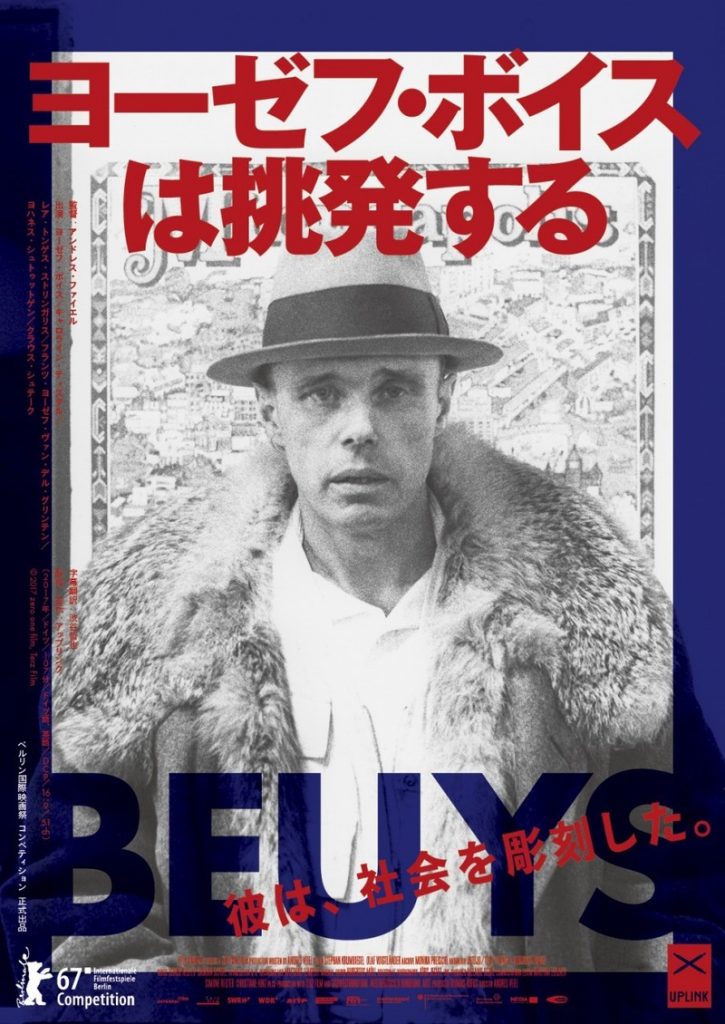

「挑発することについて」

ヨーゼフ・ボイス、その名を聞いて大衆が脳裏に浮かべる言葉を挙げれば、異端、奇妙、破天荒、不毛、夢想家…。初期フルクサスの一員であり大きな社会現象とも化したこの人物は、まるで傾奇者のような言われ様である。『ヨーゼフ・ボイスは挑発する』(2017)は、彼が他の誰よりも理性的な常識人であったことを証した。彼は対話し、思考し、社会を彫刻した。その真摯なプロセスにもはや夢想などあり得なかったのである。

記録と追憶とが幾重にも重ねられる画面は常にボイスと「対話」していた。その響き渡る肉声は、型破りな言動と行動とが矛盾することなく常に連動していたことを確かにする。挑発的な言葉や類を見ない作品が単に既存の芸術観念からの距離を測るためのお飾りではなく、「対話」を生むための武器であったことを提示し、関係者の証言が時系列を超越し交えられ続く映像構成そのものが、「対話」の渦中にこちらを巻き込む。傷を受ける現実に生き、聡い発言で周囲を鼓舞し、政治にも介入、自らの態度で社会意識としての芸術を作り上げ、確かに彼は社会を彫刻したのである。彼を貶す者も、皮肉にも彼が彫刻した社会で生きたのだ。今日に呼び戻すべき芸術との生き方を収めた見事な一作といえる。

しかし編集はどうだろう。芸術の拡張のために邁進したボイスのドキュメンタリーとは信じがたい、女子高校生の作る誕生日ムービーの如く極端に装飾的且つ無意味で俗なアニメーションだった。例えば『the pack』(1969)の設営の様子は、コマ撮り風に編集されリズミカルに捲られていたが、ボイスがあれだけ重要視している思考の時間が「わざわざ」排除されたような表現だと感じた。しかしこの指摘をある種の“挑発”として置き換えるならば、ドキュメンタリーのあり方を再考させる、その行為のための「対話」を生む挑発とでも言おうか。ボイスの理念は後世においても絶え間なく繰り返されるのだ。

多様性なんてものを謳いながら、目の前の小さな四角い箱の世界に振り回され対話が減り、理解が減り、思考が矮小した現代に、果たしてボイスのこの挑発は届くのだろうか。スクリーン越しの彼の含み笑いが、警鐘として耳に響く。

「それは君の考えだろう?」

(4年 小林)

『デヴィッド・リンチ アートライフ』

映像作品のみならず、絵画、写真、音楽など様々な方法で表現活動を続けているデヴィッド・リンチ。カルトの帝王と呼ばれ、2001年に監督した『マルホランド・ドライブ』は英BBCが選んだ「21世紀 最高の映画100本」でベストワンに選ばれた。また、1990年に放送され、世界中でブー ムを巻き起こした伝説のテレビシリーズ『ツイン・ピークス』の続編『ツイン・ピークス The Return』(2017年)を監督するなど、現在でも精力的に創作活動を行なっている。2010年には、ヨゼフ・ボイス、マシュー・バーニーらも受賞するなど美術界において権威のある「Goslar Kaiserring award for 2010」を受賞し、芸術家としての評価も高い。

本編では、アメリカの小さな田舎町で家族と過ごした幼少期、アーティストとしての人生に憧れながらも溢れ出る創造性を持て余した学生時代の退屈と憂鬱。後の『マルホランド・ドライブ』 (2001年)美術監督である親友ジャック・フィスクとの友情。生活の為に働きながら、助成金の知らせを待った日々。そして、当時の妻ペギーの出産を経てつくられた長編デビュー作『イレイ ザーヘッド』(1976年)に至るまでを奇才デヴィッド・リンチ自らが語りつくしている。

淡々と、時折言葉を詰まらせ、アメリカンスピリットをゆっくりとくゆらしながら語られるリンチの過去。善良な一市民として生まれ、母からの愛情を受けて過ごした幼少期。成長していくに従って大きくなっていく自分の中の暗闇。いち美大生として伸び悩み、幾度もやってくる失敗の 中から徹底的に自己と向き合い、ようやく掴む自分の芸術。このドキュメンタリーを見ると、リンチ自身の経験や感性がどれほどまでに彼の作品に現れているかがわかる。

リンチは自分を3分割するという。友人といる自分。基本となる自分。アトリエにいる自分。それら複合体としての自分の境界を打ち破り、作品に昇華することで彼は自分のシャドウと意識的に向き合うことができ、安らぎが生まれる。その安らぎは狂気の中に美しさが 潜むリンチ作品そのものである。今や巨匠となった彼のその等身大の姿、芸術を追い求める姿は美大に通う我々に悲痛なほどの共感をもたらしてくる。

(3年 内田)

『年をとった鰐』

フランスの児童文学者レオポルド・ショヴォーの原作を、日本を代表するアニメーション作家:山村浩二が忠実にアニメーション化した珠玉の13分間。多くの映画祭で評価された今作は、温かみのあるアイボリーの背景に、黒と赤の色彩のみで描かれた、生命と欲望、愛に関する物語である。

年をとった鰐はリウマチを患い、獲物も十分に捕獲できないほど弱っていた。そんな毎日に心の底から嫌気が差した時、家族の誰かを食べようと決心した彼は、ついに自分のひ孫を丸呑みしてしまう。親族たちは年をとった鰐を食い殺そうと試みるも、何千年もの月日によって分厚くなった皮膚には到底歯も爪も立たない。子孫たちが自分を尊敬しなくなったことに耐えきれなくなった彼は、ついにナイルを後にして、放浪の旅に出る。

ある日、海に出た鰐は、1匹の蛸の娘に出会う。「ずいぶん足が沢山あるねえ。」「普通、蛸は8本しか無いの。でも、私は12本。私、12まで数えられるの。」蛸は鰐にいろいろな魚を採って御馳走し、夜は陸地で共に眠った。「12本もあるんだ。1本くらい食べてもいいだろう。」鰐は眠っている蛸の足を1本食べてしまう。しかし、翌朝目覚めた蛸は、自分の足が減っていることに気がつかない。本当は、数が数えられないのだ。運河を通り抜け、紅海に入った2人は小さな無人島に漂着し、くる日もくる日も、蛸は鰐に魚を捧げ、鰐は蛸の足を1本ずつ食べた。やがて、蛸の足は最後の1本になるー。

この作品で描かれる年老いた鰐と無垢な蛸の姿は、生物が生来持っている本能的な欲望と、キリスト教世界でいうところの隣人愛の対比である。生命維持のための捕食への欲求がある一方、すぐ隣には、自らを犠牲にしても他者を想う無性の愛が転がっている。両者はどちらとも必要不可欠な要素であるが、生きるためにはどこかで折り合いをつけなければならない。だからこそ、鰐が流す涙は苦いのである。

(3年 齋藤)