多摩美術大学芸術学科では、本学科の素顔を見せる雑誌『R』(編集長:小川敦生教授)の記事を電子版で配信いたします!

学芸員時代の話術が授業に生きる

美術家や作品への愛を持った美術史研究。

本場ニューヨーク留学や愛知県美術館での学芸員としての経験も光る。

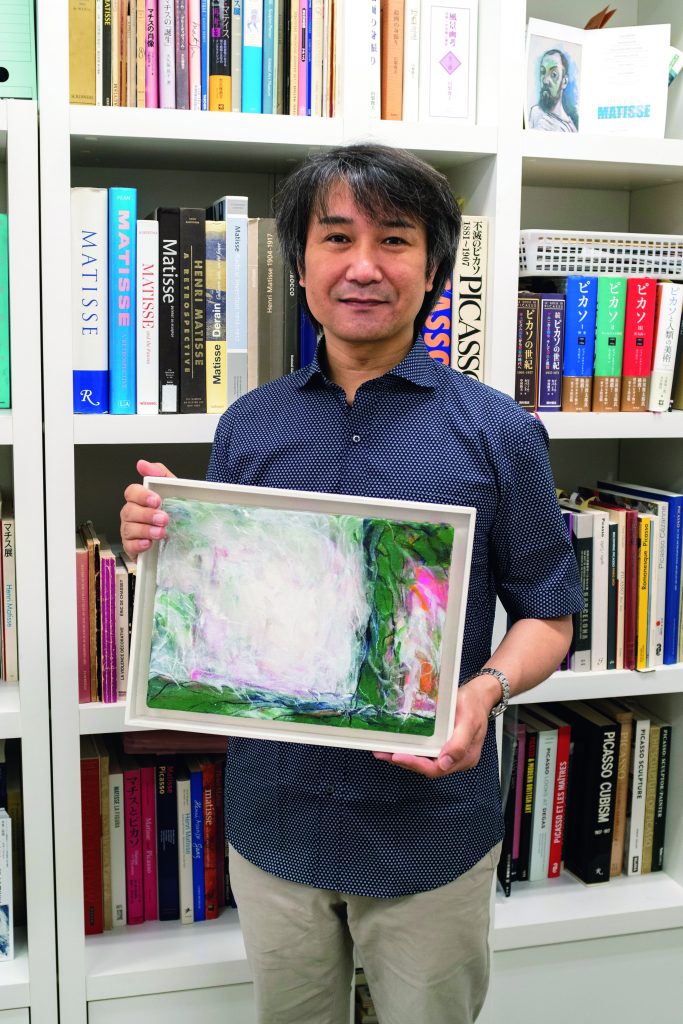

毎朝、眠気覚ましに一杯のコーヒーを欠かさない大島徹也准教授。出勤後も自身の研究室でコーヒーをいれ、一日がスタートする。オンとオフとの切り替えには定評があり、学内では引き締まった姿を見かけることがもっぱらだが、美術史学者を志した理由や趣味について尋ねると、気さくに話してくれた。

大島准教授は美術家の歩みや作品を取り巻く物語に焦点をあてる「美術史」的な方法に研究の軸をもつ。芸術学科のウェブサイトには担当教員を務める「美術史設計」ゼミの説明文が掲載されている。そこには「『美術史』とは、『美術』の『歴史』」とあり「『歴史』とは、『歩み』や『物語』と言い換えることもできるでしょう」とある。「名画はいかにして生まれたのか」「描いた画家はどんな人生を送ったのか」「画家たちの間にはどんな関係があったのか」など、美術史という学問は「物語」に満ちている。

美術史に隣接する学問分野として挙げられる美学は、起源を哲学に持ち、個々の美術作品や作家よりも「美」そのものの概念について深く思考を進める点で、美術史とは大きな違いがあるという。「美術家や作品そのものが好きだった」という大島准教授にとって、実際に多くの美術作品に触れることのできる美術史という分野を専門とするのはごく自然なことだった。

大島准教授は、1999年から2007年まで留学していたニューヨークを「第二の故郷」と呼ぶ。コロナ禍以前には年に1回以上、多い年には3回訪問したこともあるそうだ。1940〜50年代のニューヨークは抽象表現主義の中心地だった。

だが、ニューヨークという街にはその他にも独特の魅力があるという。ニューヨークの人々はファーストコンタクトで笑顔を欠かさないが、これはただフレンドリーであるというだけではなく、多様な社会的背景、立場をもった人々の入り乱れるニューヨークにおいて危険を回避するための社交術でもある。ラフな格好をしていたり、必ずしも裕福でなくても生活を楽しんでいる人も多い。こうした多様性は大島准教授が留学していた当時から日常の中に溶け込んでいたという。「これほどに一つ一つの街角がエキサイティングで、ある種のデンジャラスさに満ちた街はニューヨークをおいてほかにはないのではないか」と話す印象は、たとえば裏路地にたむろする悪党たちを撮影したジェイコブ・リースの《Residents of the alley》といった作品でも確認することができるだろう。

日々の講義では、一語ずつ丁寧に、時に体言止めや言い切りを交えながら、口語的ではない表現も用いながら話す。無駄な迂回や脱線はなく、講義の内容にも余計な重複はない。伝えるべき情報を漏らさず確実に伝えるので、学生たちは頭の中を整理しつつ、時には内容を振り返りながら話に耳を傾けることができる。

こうした配慮と技術は、愛知県美術館で学芸員を務めていた頃、多くの聴衆に向けたトークや講演会を重ねるなかで「自分で半ば意識しながら、無意識にやるようになっていったくせ」なのだそうだ。もともと持っていた姿勢が、美術館での仕事を通じて開花し、現在の大学の講義にも発揮されているのだろう。

取材・撮影・文=佐久間大進

大島徹也(芸術学科准教授)

(おおしま・てつや)1973年愛知県生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。東京大学大学院修士課程修了。ニューヨーク市立大学グラデュエートセンター博士課程修了。博士(美術史)。愛知県美術館主任学芸員、広島大学大学院准教授を経て現職。主な共著にIls ont regardé Matisse(2009)。主な展覧会企画/監修に「生誕100年ジャクソン・ポロック展」(愛知県美術館・東京国立近代美術館、11〜12年)、「バーネット・ニューマン」展(MIHO MUSEUM、15年)。第11回鹿島美術財団賞、第7回西洋美術振興財団賞・学術賞受賞。

※本記事は、『R』2023版(2023年3月15日発行予定)に掲載されます。