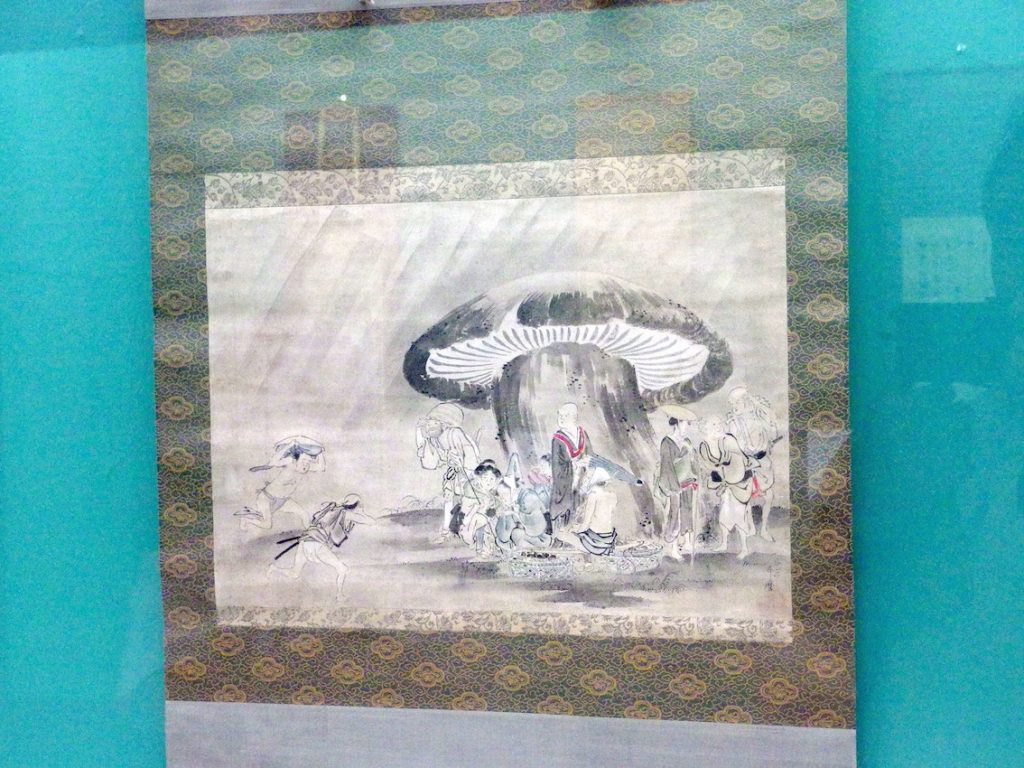

大きな傘の下で、何人もの男女が雨宿りをしている様子を描いた1枚の絵。今まさに駆け込もうとしている人々がいるのは、雨が急に降り始めたからだろう。この傘、よく見ると、どうも松茸のようだ。

この絵は「大首絵」と呼ばれる顔をクローズアップした美人画で有名な江戸時代の浮世絵師、喜多川歌麿が描いた《雨宿り図》という作品。それにしても、こんなに太くて大きな松茸は、現実には存在するはずがない。江戸時代の浮世絵師たちは皆春画を描いたというが…などとさらに想像がふくらむ。一方で、モノクロームを基調に、衣類などの一部に色を差しているのがとても洒落ている。出品されているのは、福岡市美術館で開かれている「肉筆浮世絵の世界」と題された展覧会である。

この展覧会は、「肉筆」とわざわざ断っているところに特徴がある。摺りや彫りを専門の職人が担う木版画を指す一般の浮世絵、すなわち錦絵とは異なり、絵の具と筆で最後まで絵師が手をかけた肉筆の絵を集めているからだ(*)。だから絵肌にも、絵師の妙技が発揮される。歌麿の《雨宿り図》も、雰囲気のあるぼかしやささっと軽く筆を滑らせたような雨の描写など、随所に肉筆画ならではの味わいが見られ、歌麿の筆さばきを細部まで楽しむことができる。

考えてみれば、こんなに面白いアイデアが発揮されているのも、自由な発想で多彩な作風を展開した浮世絵の世界ならではのことかもしれない。《東海道五拾三次》などの風景画で有名な歌川広重の作品の中に、命という字を二人の美女がかんなで削っている場面を描いた絵がある。なんとユニークなのだろうと感心する。

会場出口の近くには、浮世絵の流れを汲み、幕末から明治初期にかけて活躍した河鍋暁斎の《新富座妖怪引幕》という、全幅17mの巨大な作品があった。実際に演劇用の引幕として使われていたものだという。

大きく描かれているおどろおどろしい妖怪たちが、実は歌舞伎役者をモデルとしているという逸話もある。暁斎は幼少の頃浮世絵師の歌川国芳に入門した後に狩野派の門をたたき、正統派の画法にも習熟した画家だが、この絵の発想は師匠の歌川国芳ゆずりだ。一方、この展覧会全体で美人画が多いのも、浮世絵らしいところである。

展覧会の極め付きは、18禁の春画の展示室を設けたこと。公立美術館では初の試みという。これまで隠微なものと捉えられ、あまり表に出されないようにされてきた春画だが、こうした場所で見ると隠微な印象は薄まり、ユーモアや表現の独自性に目が行く。

葛飾北斎の春画の中で有名な蛸と海女の絡み合いの絵は、《喜能会之故真通》の中にある。肉筆画ではなく版本だが、アイデアの妙には誰もがうなるだろう。月岡芳年は、なんと女性器を幽霊の顔に見立てた《驚心動鼻図》という絵を描いた。諧謔味は師匠の歌川国芳譲りだが、残虐絵を得意とした芳年の表現力が春画でも巧みに発揮され、エンタテインメント性の高い絵に仕上がっている。

現代において春画が隠微に受け止められる背景には、近代以降の倫理観の影響がありそうだ。福岡市美術館副館長の中山喜一郎さんは「江戸時代には受け止め方がまったく異なっていた。女性も見ていたし、嫁入り道具にもなっていた。大名家のコレクションにもあった」と言う。この展覧会に出品されている蹄斎北馬《相愛の図屏風》は、平戸松浦家伝来の品だ。

そもそも子宝を増やすのは、世の繁栄や家の存続にかかわる大切なこと。実は、春画は今思われているほど隠微なものではなかった。だからこそメジャーな絵師の多くが手がけ、技術の粋が尽くされ、表現のバラエティーが生まれたのではないだろうか。浮世絵師の技術の高さと発想の豊かさが、普段とは違う形で見えてくる展覧会である。

*=春画の展示室では、版画の作品も展示されています。

取材・文・撮影=小川敦生

※写真は、2015年8月7日のプレス内覧会で撮影したものです。展示替えになっている作品が写っている可能性があります。

展覧会情報:「肉筆浮世絵の世界」展

2015年8月8日〜9月20日、福岡市美術館

「タマガ」とは=多摩美術大学芸術学科フィールドワーク設計ゼミが発行しているWebzine(ウェブマガジン)です。芸術関連のニュース、展覧会評、書評、美術館探訪記、美術家のインタビューなどアートにかかわる様々な記事を掲載します。猫のシンボルマークは、本学グラフィックデザイン学科の椿美沙さんが制作したものです。