多摩美術大学芸術学科では、本学科の素顔を見せる雑誌『R』(編集長:小川敦生教授)の記事を電子版で配信いたします!

作品制作を主眼とする本学の中で唯一の理論の学科である芸術学科は、アートやデザインを「言葉」にする学科だ。実際に芸術学科生(芸学生)は、「言葉化」にどう取り組んでいるのだろうか。そこで、芸学生6人に自分の作品もしくは自分が好きな作品について、言葉をつづってもらった。芸学生の「言葉」をとくとご覧あれ!

Welcome to the words gallery of art studies!

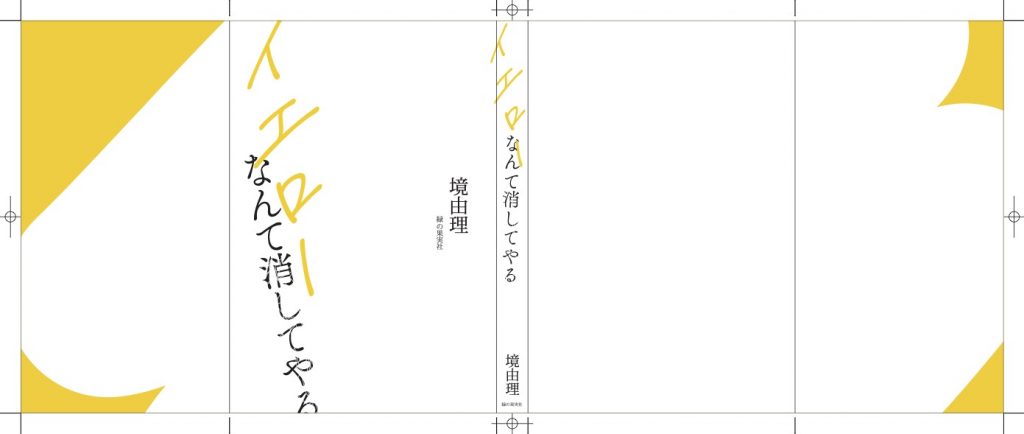

『イエローなんて消してやる』

(装丁=芸術学科2年 三宅菜月)

これは、友人と世界観を共有して制作した短編小説です。感情を表出することが義務付けられた世界で生きる、とある青年たちの苦悩と再生の一幕を描きました。私自身も、物語中の二人と同じように友人二人と共同ですることで飛躍できた部分が大きく、共同制作で自分の言葉の自由度が上がるのも新鮮な体験でした。(2年 濱口実里)

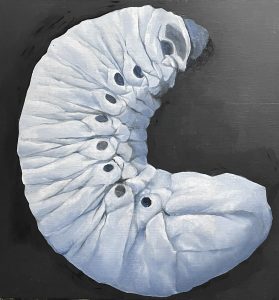

幼虫の絵

「幼虫」というモチーフをよく描くのですが、実はそんなに好きではありません。むしろ苦手です。でも、あの動くブヨブヨは変態を経て、蝶々だったり甲虫だったり自分の眼によく馴染んだ好意的な姿になります。変態の前後で生物の見え方が一変するのは我ながら不思議です。描く理由はそんな単純な疑問からなので、正直作品を作っているという感覚もないです。(4年 荒木凜太郎)

《春宵、夕去》

(2021年、写真、水彩絵具、毛糸)

布に写真をプリントした作品。写真というメディアで、温かさを素材から感じられるものを目指した。また、この作品が何かを思い出して、懐かしい人に連絡したくなるようなきっかけになればいいなと思った。(4年 後藤紗絵)

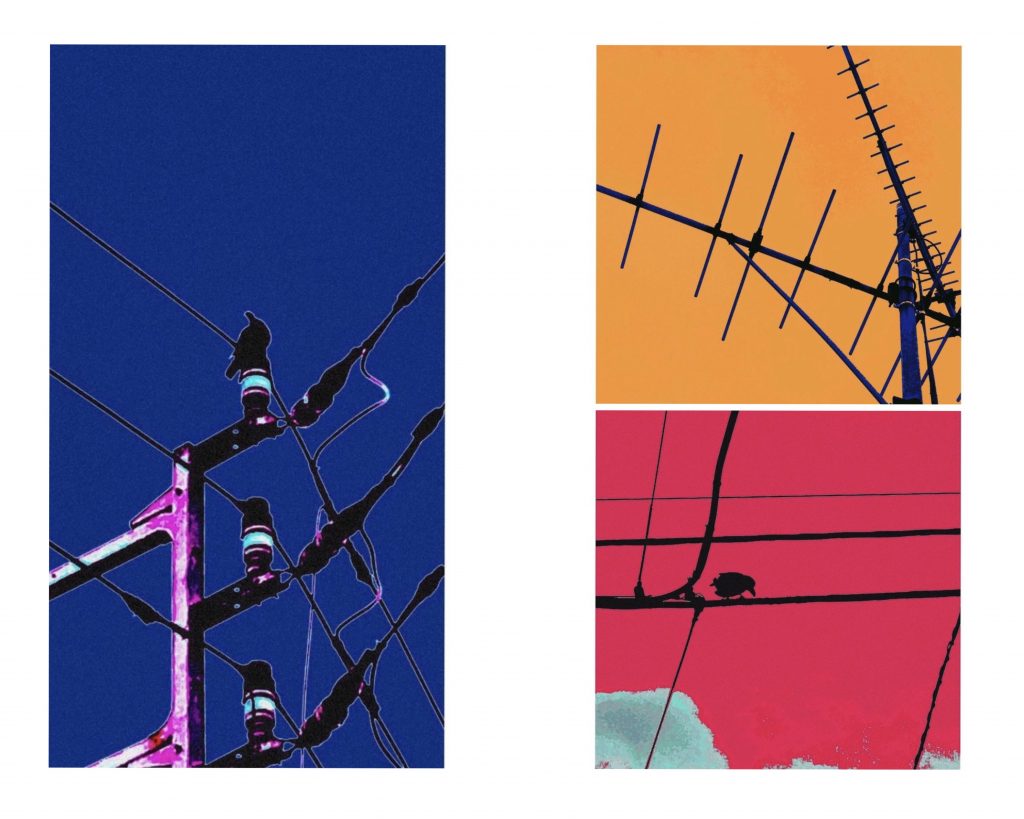

《鳩、電柱、春先》

(2019年、Nikon D700, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, Photoshop)

これは私が来日して異国情緒を感じる対象をテーマにしているシリーズ写真作品です。私は故郷の街角で電柱を見かけることはあまりないので、来日して電柱を見たときに異国情緒をかなり強く感じている。それをきっかけに、街に出て写真を撮り、その上デジタル加工で現実にある風景を異化させ、誰にとっても「異郷」である空間を作り出そうと試みました。その結果、このシリーズ作品が生まれたのです。(1年 ジョ カビン)

自分で刊行している週刊誌

内容は『輝き増すロマンス』と題した、地球と月との関係になぞらえて父と母に対する想像を膨らませる少女が一人称で語る物語の短編小説と、架空の作家二人の対談を記載している。週刊と銘打っているものの、刊行されたのは1月号のみであり、今後もその予定はない。(3年 川村雄飛)

雑誌2誌

情報へのインターフェース—すなわちメディア—による表現をクリエイションの中心に据え、まだ見ぬ高みへの跳躍・革新を目指す。芸術学科の学生を中心にインカレで雑誌2誌『Medidual』『THE CIRCUS』を制作。(2年 小堀理乃)

取材後記

予想を超えたさまざまな種類の「言葉」が集まり、さすが、芸学生だと思った。それにしても、今回の企画で最も困難だったのは「言葉」を集めることだった。どこにどんな「言葉」を秘めている人がいるのかがわからないし、わかっても出してもらえるかどうかにも不安があった。皆さんが自分の作品と言葉を送ってくれた時には、大変だった分、すごい責任を感じた。そして無事記事になったことに安堵した。芸学の皆さんの協力がなければ、この企画は完成されなかった。心底感謝している。

取材・構成=イ リン

※本記事は、『R』2023版(2023年3月15日発行予定)に掲載されます。